DE L'ORIGINE

DES ESPÈCES

PAR

DARWIN

TRADUIT

PAR

Mlle ROYER

Prix: 5 fr.

LIBRAIRIES DE

GUILLAUMIN ET Cie

ET THE

MASSON ET FILS

1862

DE L'ORIGINE

DES ESPÈCES

OU

DES LOIS DU PROGRÈS CHEZ LES ÊTRES ORGANISÉS

PAR

CH. DARWIN

Traduit en français avec l'autorisation de l'Auteur

PAR

Mlle CLÉMENCE-AUG. ROYER

Avec une Préface et des Notes du Traducteur

PARIS

GUILLAUMIN ET CIE, LIBRAIRES-ÉDITEURS

14, RUE RICHELIEU

VICTOR MASSON ET FILS, LIBRAIRES-ÉDITEURS

PLACE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE

1862

DE L'ORIGINE

DES ESPÈCES

« A l'égard du monde matériel nous pouvons aller au moins jusqu'à conclure que les événements ne sont point amenés par l'intervention insolite de la puissance divine, s'exerçant à l'occasion de chaque fait particulier, mais par des lois générales établies. »

WHEWELL: Bridgewater Treatise.

« Le seul sens vraiment exact du terme « naturel » est celui d'établi, fixe, stable; ce qui est naturel requiert et présuppose done un agent intelligent pour le rendre tel, c'est-à-dire pour le produire continuellement ou périodiquement, comme ce qui est surnaturel ou miraculeux est produit uue seule fois. »

BUTLER: Analogy of revealed Religion.

« Donc, pour conclure, que nul ne s'appuie sur l'idée mal comprise d'une tempérance ou d'une modération mal employée, pour penser ou soutenir qu'on puisse aller trop loin et devenir trop savant dans l'étude du livre de la parole de Dieu, ou du livre des œuvres de Dieu, c'est-à-dire en religion ou en philosophie; mais que tout homme s'efforce plutòt de progresser sans fin en l'un et en l'autre et d'en tirer avantage. »

BACON: Advancement of Learnin.

DE L'ORIGINE

DES ESPÈCES

OU

DES LOIS DU PROGRÈS CHEZ LES ÊTRES ORGANISÉS

PAR

CH. DARWIN

Traduit en français sur la troisième Édition avec l'autorisation de l'Auteur

PAR

Mlle CLÉMENCE-AUGUSTE ROYER

AVEC UNE PRÉFACE ET DES NOTES DU TRADUCTEUR

PARIS

GUILLAUMIN ET CIE, LIBRAIRES-ÉDITEURS

14, RUE RICHELIEU

VICTOR MASSON ET FILS, LIBRAIRES-ÉDITEURS

PLACE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE

1862

SAINT-DENIS — TYPOGRAPHIE DE A. MOULIN.

PRÉFACE

DU TRADUCTEUR.

Oui, je crois à la révélation, mais à une révélation permanente de l'homme à lui-même et par lui-même, à une révélation rationnelle qui n'est que la résultante des progrès de la science et de la conscience contemporaines, à une révélation toujours partielle et relative qui s'effectue par l'acquisition de vérités nouvelles, et plus encore par l'élimination d'anciennes erreurs. Il faut même avouer que le progrès de la vérité nous donne autant à oublier qu'à apprendre, et nous apprend à nier et à douter aussi souvent qu'à affirmer.

Il y a des époques surtout où cet esprit révélateur semble travailler plus profondément nos sociétés humaines, où les secoue, les tourmente: ce sont autant d'époquesd' enfantement pour les vieilles nations prêtes à mettre au monde de jeunes peuples. L'idée à ré-

véler couve d'abord sourdement et pendant longtemps dans le fond des àmes; elle s'y mûrit en silence, et allant de l'une à l'autre en se complétant et s'affirmant de plus en plus, elle éclate soudain en s'incarnant dans une ou plusieurs intelligences qui s'en font les organes individuels. Ce sontlà les révélateurs, véritables foyers de concentration où viennent se réunir en convergeant les rayonnements partis de tous ces centres vivants de lumière intellectuelle qui composent les générations successives; ce sont là les porte-voix de cet immense organisme formé d'unités pensantes distinctes qu'on appelle l'humanité, et qui, venant du néant où il a sa source, marche et s'élève constamment vers l'infini, son but et sa fin.

Il y a donc des époques tout entières qu'on pourrait appeler révélatrices: telles furent peut-être les époques de Zoroastre, de Manou et de Moïse dans l'antique Asie, d'Orphée et d'Hermès, de Minos et de Numa chez les premiers peuples policés du bassin méditerranéen; mais tels furent plus encore, bien qu'avec d'autres tendances, les brillantes époques de Sanchoniaton et de Salomon chez les Chananéens, d'Homère et d'Hésiode dansl'Ionie et la Pélasgie encore héroïque; puis cette époque surtout, où pendant que Khoung-fu-tseu et Lao-tseu illustraient la Chine, que Vyasa, Gotama, Kanada, Kapila et Patandjali vivaient peut-être dans l'Inde, Thalès et Pythagore, Socrate et Platon, Aristote et Épicure, Hérodote et Thucydide, avec tant d'autres encore, se succédaient dans les trois Grèce et se voyaient bientôt continués à Rome

par les Lucrèce et les Pline, les Tite-Live et les Tacite. Jésus, comme autre part Sakia-Mouni, avec lequel il a tant de ressemblances, vint fermer ce cycle admirable. Il semble convenu aujourd'hui que tout écrivain doit, en passant, chanter un hymne à la gloire du prophète galiléen ou du moins s'incliner respectueusement en prononçant son nom. Le moins qu'on croie pouvoir faire, c'est de l'appeler « un homme incomparable. » Sa louange est comme un passeport obligé pour tout livre qui prétend à être lu; c'est une formalité à remplir pour tout orateur qui veut être écouté, pour tout professeur qui prétend à une chaire. Savants, philosophes, moralistes, jurisconsultes même, tous se conforment à la règle et donnent dévotement leur coup de chapeau au seigneur de la majorité. Il faut bien avouer que c'est une divinityé qui s'en va croissant plutôt que de diminuer, à mesure que les temps de son apothéose s'éloignent, et que le rabbi de Nazareth est beaucoup plus dieu aujourd'hui qu'il ne le fut jamais pour son siècle.

Rendons justice, même aux dieux, mais seulement justice et rien de plus. Eux-mêmes nous en sauront gré; notre impartialité envers eux leur sera un gage de celledont noussommes capablesenversles hommes. Il m'a semblé souvent que c'était faire tort à notre époque que d'aller chercher, non pas l'idéal divin, mais l'idéal de l'humanité elle-même, dix-huit siècles en arrière de nous. Au moment où Jésus parut, mille ans de progrès rapides s'étaient accomplis. Toutes les gloires de l'esprit humain avaient ensemble ou tour

à tour illuminé les générations contemporaines des éclairs du génie ou des reftets moins éclatants, mais plus durables des études savantes. On sentait déjà que l'humanité fatigueée d'un vol si rapide allait s'arrêter. C'est alors que le prophète galiléen vint mêler à beaucoup de rêveries orientales quelques préceptes moraux que d'autres avaient enseigné dès longtemps, du moins en ce qu'ils renferment d'incontestablement vrai, juste et bon, et qu'il eut seulement le mérite d'exprimer sous une forme originale, symbolique et populaire à laquelle son éloquence persuasive donnait une puissance d'entraînement irrésistible. Mais ce monde romain à travers lequel sa doctrine se répandit si rapidement, n'en allait pas moins bientôt mourir tout entier, et ce que nos exégètes orthodoxes s'efforcent de considérer comme un signe de régénération providentielle n'était au contraire qu'un virus mortel de plus inoculéchez des races frappées à mort. La doctrine de Jésus était un signe de l'époque. C'était un signe de mort pour les peuples au milieu desquels elle naissait et paraissait s'établir; elle ne pouvait qu'en hâter la chute. Le mysticisme en général est pour les races humaines une sorte de maladie d'épuisement et de langueur. Partout où il apparaît il amène l'énervement et la torpeur morale, avec la surexcitation des esprits; c'est enfin une passion maladive de la vieillesse des peuples et un symptôme constant de décrépitude sociale.

Aussi quand le monde barbare s'installa surles ruines de l'empire déchiré par lambeaux, ce ne fut pas

la doctrine de Jésus, mais une tout autre religion qui sous le même nom s'empara du monde pour le dominer et le gouverner; et au point de vue social cette religion valait mieux que le christianisme évangélique: le catholicisme est mauvais, mais le véritable évangélisme serait pire.

Cette religion qui n'avait par elle-même rien de commun avec la science, devait bientôt se faire savante. Elle repoussait le principe de la spéculation rationnelle comme source première de toute vérité; et cependant elle eut bientôt pour effet de vulgariser l'enseignement des philosophes grecs et les spéculations de l'Orient sur l'origine des choses, en se combinant d'un côté avec les philosophèmes des prêtres ou scribes hébreux, et de l'autre avec les développements alexandrins du platonisme. Mais en faisant autant de dogmes sacrés de ce qui jusqu'alors n'avait été enseigné que comme des hypothèses, ou tout au plus des théories, cette religion mettait un terme aux progrès possibles de toute science et de toute philosophie; elle enfermait l'esprit si ingénieux des races occidentales dans un cercle dont il ne pouvait plus sortir; elle en entravait pour quinze siècles les développements; elle ne cesse de les entraver encore de nos jours.

Le germe de cette religion ce fut la christolâtrie apostolique des Paul et des Jean, si différente de la doctrine du maître. Sous l'interprétation d'un sacerdoce ignorant, dominateur et corrompu, elle s'étendit comme un voile obscur sur toutes les intelligences et

a.

mit le frein de la foi aux légitimes curiosités du génie humain, au moment même où Rome civilisée s'écroulait devant les envahisseurs barbares qui ne surent que lui emprunter ses vices et ses superstitions, sans ressusciter ses grandeurs. Sous ces deux influences également néfastes, la révélation humanitaire abandonna notre Occident et retourna en Asie.

L'établissement des chefs de l'empire à Byzance, la papauté s'élevant à Rome qui n'aspirait plus qu'à devenir une métropole pontificale, la défaite de l'arianisme, dernier retranchement de la philosophie savante de la Grèce, furent le triple signal de cette immense proscription de l'idée libre et progressive.

Déjà, du reste, une ère de gloire philosophique et littéraire s'était ouverte dans l'Inde avec le règne de Vicramâditya, et devait se continuer sous l'impulsion nationale jusq'à la conquête musulmane. De l'ère de Mahomet jusqu'à l'époque des croisades, et depuis la Chine jusqu'à l'Afrique, une immense clarté inonda l'Orient, étendant ses reflets jusque dans l'Espagne conquise par les Arabes; tandis que tout notre monde chrétien était perdu dans les obscurités barbares du système impérialiste et papal auquel la féodalité s'était ajoutée plutôt que substituteée: c'était malheurs sur malheurs et ténèbres sur ténèbres, et c'était la conséquence de l'œuvre de Jésus.

Vint enfin l'époque du réveil. Ce furent d'abord des poëtes plus ou moins incrédules: Dante, Pétrarque, l'Arioste et Boccace. Ce furent ensuite de savants sceptiques, tels qu'un Rabelais, un Erasme, un Montaigne,

un Bayle; puis des hérétiques philosophes comme Vanini, Télésio, Giordano Bruno, Campanella, et tant d'autres toujours menacés du bûcher ou des cachots. Tandis que Kopernic, Colomb, Galilée, Kepler, Newton révéaient le vrai système du monde, Bacon, Descartes, Leibnitz, Locke ouvraient devant l'esprit des routes nouvelles. L'art renaissait en même temps dans toutes ses splendeurs avec les grands peintres, les grands architectes, les grands musiciens qui élevaient l'âme humaine par l'education des sens et lui rendaientle sentiment du beau étouffé pendant si longtemps par l'ascétisme chrétien. Il y eut aussi, comme toujours, la réaction mystique: on vit presque à la fois Luther et Calvin, les Anabaptistes et les Jésuites, une sainte Thérèse et un Boehme. Cependant la réforme religieuse s'était opérée au nom de la liberté d'examen; et quelque incomplète et mal comprise encore que fût cette liberté prétendue qui élevait le bûcher de Servet à Genéve et qui couvrait l'Angleterre de proscriptions et d'échafauds, le principe n'en devait pas moins porter ses fruits. Enfin s'ouvrit le XVIIIe siècle, le siècle de la révolution, le siècle révélateur par excellence, qui devait découvrir les idées morales de progrès, de liberté, de droit et d'humanité, révélation bien supérieure à celle de la chute originelle, de la rédemption par grâce, et de l'élection divine arbitraire.

La révélation humanitaire, bien qu'intermittente sur chacun des points du globe, est done en réalité continuelle. C'est comme un courant électrique qui

décrit sans cesse, vite comme la foudre, ses spirales infinies, et qui jaillit en éclairs aux points où il est interrompu. Cependant l'Europe peut dire avec orgueil que depuis plus de trois siècles l'esprit révélateur semble l'avoir choisie comme le lieu de sa prédilection. Peut-être même s'y prepare-t-il une de ces grandes affirmations synthétiques, qui, après s'être lentement élaborées sous le nom de philosophies dans les hautes sphères sociales de l'esprit et du savoir, en redescendent un jour sous le nom de religions sur les masses populaires qu'elles transforment. Le caractère commun de ces grandes manifestations de la pensée humaine, qui semblent destinées d'ère en ère à marquer les échelons de ses progrès, c'est de réunir dans un magnifique ensemble une doctrine pour la pensée sur la nature des choses, leur origine et leur fin, une règle de conduite pour la vie et pour les mœurs en rapport avec l'idéal de la conscience contemporaine et avec les nécessités du lieu et du temps, et enfin des principes de politique pour régler les droits des nations entre elles, comme la morale régle ceux de individus: c'est-à-dire qu'elles doivent comprendre une théologie, une cosmogonie et une sociologie, comprenant la morale, le droit économique et la politique.

On ne saurait nommer tous les noms glorieux qui depuis trois cents ans déjà, et surtout depuis la fin du dernier siècle et durant tout le cours de celui-ci, ont travaillé et travaillent encore avec patience à cette grande œuvre. Chacun y apporte une pierre,

du ciment, ses forces, faute de mieux; chacun y ajoute une idée, une ligne, un detail. D'autres s'efforcent de trouver un plan d'ensemble: ce sont les architectes. Chacun d'eux présente celui qu'il a concu, vision de génie parfois, mais qui pèche toujours en quelque endroit par un défaut d'équilibre logique qui en amène le prompt écroulement. Il faut qu'il en soit ainsi, afin que des mêmes matériaux on puisse aussitôt reconstruire un autre édifice plus parfait et mieux à la taille de l'humanité encore agrandie, qui ne peut se plaire dans un temple que lorsqu'il répond à son idéal.

Cependant, malgré ces destructions et ces reconstructions incessantes, Ile travail général avance. Ce travail est comme celui d'une ville dont les maisons et les palais se renouvellent sans cesse en s'embellissant toujours, dont les rues se redressent, dont les quartiers se régularisent constamment par des corrections, constamment partielles, apportées au plan primitif que le hasard des circonstances a fourni. De même, dans la grande cité de la science humaine, tous les ouvriers, sans connaître le plan définitif de leur œuvre, taillent chacun séparément leur pierre; et, il se trouve que, sans qu'ils se soient concertés sur les mesures, elles concordent et s'ajustent irréprochablement. C'est que tous sont conduits, comme par un sûr instinct, par un égal amour du vrai, et que tous ont dans leur art une règle commune: c'est la méthode d'induction baconnienne, c'est le doute philosophique cartésien, c'est enfin autant que possible

une liberté absolue de tout préjugé, un dégagement complet de toute idée préconçue, de toute loi non prouvée, de tout dogme impose d'autorite. Une theorie n'est admise que lorsqu'elle est prouvée par 1'expérience; seulement au delà du grand musée des faits connus et constatés s'étend la vaste salle d'attente des hypothèses, oú il est permis d'exposer méme les conceptions les plus hardies en attendant qu'elles soient jugées vraies ou fausses, à l'épreuve irrécusable du calcul et de l'expérience.

C'est en cela que notre époque révélatrice diffère essentiellement des époques qui l'ont précédée, les peuples d'Asie, et même les philosophes grecs instruits à leur école, imaginaient la vérité, tandis que de nos jours on l'observe. On poursuit la nature dans son œuvre, on la surprend. La seule chose encore rare et difficile, c'est de la bien comprendre; c'est de déchiffrer le sens des signes souvent incohérents qu'elle livre a notre interprétation, comme les fragments épars d'une inscription dont quelquefois nous ne connaissons pas même la langue. Aussi beaucoup se trompent, et parmi les pierrcs taillees par d'intelligents ouvriers, il en est beaucoup qu'il faut rejeter, ou qui du moins ne peuvent trouver leur place sans avoir ete remaniées. Cependant on est étonné parfois de retrouver jusque chez ces antiques faiseurs d'hypotheses de l'Orient et de la Grèce, des lois, des principes généraux, des théories sur la nature des choses que notre science moderne, plus prudente et plus lente en sa marche, n'a pu que corroborer; et que, par un élan de gé-

nie presque divinatoire, ces philosophes prophètes avaient conçus, sinon avant toute expérience et toute observation, du moins par une induction rapidement synthétique des observations et des expériences universelles.

Sur presque tous les problèmes, l'antiquité nous offre deux solutions plus ou moins contradictoires, trois ou quatre au plus, quand les questions plus complexes permettent de diviser les thèses logiques qu'elles renferment; et c'est encore aujourd'hui entre ces quelques solutions proposées que la science moderne doit choisir; c'est encore entre elles que bien souvent elle balance. C'est ainsi que la théorie des ondulations lumineuses se trouve exposée danslaphysique de Kapila, comme celle de l'émission chez Lucrèce. C'est ainsi que Pythagore et son école avaient devancé Kopernic en supposant le mouvement de la terre autour du soleil; tandis que la grande école d'Athènes faisait de notre planète le centre immobile du monde. Enfin une question sur laquelle encore toute l'antiquité s'est divisée, c'est la grande question, de l'origine et de la nature des formes organiques, que l'ouvrage de M. Darwin sur l'Origine des Espèces, dont j'offre aujourd'hui la traduction à la France, est, je crois appelé resoudre définitivement.

Cet obscur problème de la création des êtres vivants se trouve tranché, plutôt que résolu, sous mille formes plus ou moins mystiques dans ces informes compilations d'idées, tour à tour vénérées ou mépri-

sées, adorées ou maudites qu'on appelle les Védas, le Zend Avesta, et la Bible. Cependant toutes les solutions se ramènent toujours à deux types: tous les êtres vivants sont sortis par voie de génération plus ou moins régulière les uns des autres et enfin d'une première forme unique; ou bien chaque forme spécifique a été indépendamment créée par une divinité ou puissance surnaturelle quelconque. Souvent les deux solutions se combinent dans un éclectisme ou dans un syncrétisme plus ou moins habile et plus ou moins logique, mais le surnaturalisme domine et l'emporte généralement.

Du principe des créations directes, la notion d'espèce ressort toujours comme une entité fixe et définie: les formes organiques sont immuables comme Dieu même; ce sont les idées générales ou catégories de pensées du créateur. A tout cela se joint nécessairement l'idée d'une chute originelle pour tous les étres qui ne réalisent pas leur idéal. C'est la doctrine de Platon à laquelle se sont rattachées toutes les sectes chrétiennes, la Genèse appuyant très-explicitement sur la création directe des espèces organisées, sur la fixité de leurs formes et même de leurs noms, et surtout sur ce dogme de la chute qui fait le fondement du dogme chrétien.

Au contraire, du principe de la formation des êtres vivants par des causes secondes, se déduit, avec l'idée de leur évolution ascendante et progressive, celle de leur mutabilité continuelle. Les individus sont alors les seules réalités, les seules entités substan-

tielles; l'espèce n'est qu'une catégorie logique, sans réalité, c'est une ressemblance toute contingente d'attributs qui n'ont rien d'essentiel aux sujets chez lesquels ils se manifestent, et qui sont variables chez chaque individu de chaque génération successive. Cette doctrine toute naturaliste n'a guère été connue de l'antiquité, mais seulement pressentie peut-être par quelques philosophes empiristes, tels que Kapila, Aristote et Lucrèce. Elle est essentiellement hétérodoxe et inconciliable, non-seulement avec les textes de l'Ancien Testament hébreu, mais encore avec les dogmes qu'on a voulu déduire du Testament grec.

Tout cela nous explique le grand entêtement des théologiens scolastiques a défendre le réalisme substantiel des universaux. Dans cette question on a cru bien faussement ne voir qu'une vaine dispute sur l'origine ou la nature des idées, indifférente par ellemême à l'ordre du monde. Cette question, au contraire, était vitale pour le christianisme; c'était la pierre de fondement de l'orthodoxie; une fois ébranlée, tout l'édifice s'écroulait. Autrement, qu'on ne croie pas que tant de fortes têtes eussent été si folles que de s'évertuer si longtemps sur une question oiseuse. Le fanatisme, la passion religieuse, la plus violente des passions puisqu'elle les équilibre toutes à elle seule, était en jeu. C'est ce qui rendit la dispute si vive, si longue et parfois si dangereuse; car on jouait sa vie à certaines époques, en osant se déclarer nominaliste. Abailard et tant d'autres l'apprirent à leurs dépens. Sans la menace du bùcher, de l'excom-

munication tout au moins, et des moyens coercitifs dont l'Église savait si bien armer le bras séculier quand il s'agissait de défendre ses dogmes menacés, la logique eut certainement eu raison de tous ces sophismes idéologiques. Encore aujourd'hui, il ne manque pas de docteurs angelicus ou subtilis qui regrettent de ne pouvoir employer de pareilles armes pour terminer, à leur avantage, toutes les discussions contre ceux qui se permettent de découvrir dans la nature des faits qui assurent le triomphe définitif du nominalisme. Qu'on ne croie pas, du reste, que la dispute soit éteinte; elle n'a fait que changer de nom et de terrain. Elle existe plus ardente que jamais, mais surtout dans les questions pratiques, morales et politiques. Le nominalisme a seulement inscrit sur son drapeau: Individualisme et progrès par la liberté. Le réalisme, au contraire, veut une autorité puissante, illimitée, serrant étroitement l'homme dans toutes les manifestations de son être pour le maintenir dans les limites infranchissables d'un socialisme égalitaire, et par conséquent immobile, comme la notion d'espèce dans la doctrine des idées prototypes de Platon. Mais qu'est-ce donc, après tout, que Platon, sinon le premier, le plus savant, le plus aimable des socialistes communantaires? Qu'est-ce donc, au fond aussi, que le christianisme, et qu'a-t-il été en principe, sinon une secte essénienne, dont les églises ou congrégations éparses eurent pour dogme pratique principal l'égalité et la communauté des biens. On le voit: beaucoup de questions se touchent dont la connexion

échappe aisément à beaucoup d'esprits peu réfléchis. Si la notion d'espèce est une idée divine que tous les individus doivent réaliser, et si d'autre part, il était prouvé un jour que l'usage illimité de leur liberté tend le plus souvent à les éloigner de ce prototype, alors ce serait un bien et même une nécessité de restreindre cette liberté, et de sacrifier constamment les unités individuelles à la grande unité spécifique ou sociale.

Or, c'est justement la doctrine du nominalisme et de l'individualisme naturel le plus absolu, c'est l'absence de toute idée ou idéal prototype, c'est aussi la tendance de la liberté naturelle à faire diverger presque constamment les caractères spécifiques, en variant et individualisant les formes, que M. Charles Darwin vient démontrer aujourd'hui, dans son beau livre sur l'Origine des espèces. Il s'est fait, on le conçoit, grand bruit d'injures et grand fracas de ricanements autour de ce livre, lorsqu'il apparut en Angleterre, il y a deux années; mais ces critiques, si dédaigneuses en apparence, n'étaient au fond que des craintes mal dissimulées qui s'élevaient des chaires de l'orthodoxie, de ses tribunes et de ses journaux.

En effet, les théologiens le sentent bien et l'ont toujours senti: pour que l'humanité ait péché en Adam, il faut qu'elle soit une entité collective; pour être rédimée par les mérites d'un seul, comme pour avoir été maudite par la faute d'un seul, il faut qu'elle ait, outre la vie individuelle de chaque être, une vie spécifique, en quelque sorle substantielle, bien défi-

nie et bien terminée, sans lion généalogique avec aucune espèce antécédente. Or, la théorie de M. Darwin est incompatible avec cette notion; et c'est pourquoi son livre, bien que d'un caractère éminemment pacifique, sera en butte aux attaques du grand parti immobiliste et chrétien, encore si nombreux chez toutes les nations européennes; mais aussi il sera une arme puissante entre les mains du parti contraire, c'est-à-dire du parti libéral et progressiste. Je sais pourtant qu'il y a des esprits très-libéraux qui se croient sincèrement chrétiens; mais qu'il me soit permis de leur dire que c'est par une inconséquence, par une hérésie évidente et inconciliable avec le point de départ de leur doctrine et avec les textes sur lesquels elle repose. Le christianisme est essentiellement communiste et égalitaire1. Il serait même subversif, si l'on prenait à la lettre certains documents tels que le Sermon sur la montagne, ou le Cantique de Marie à Élisabeth, et quelques autres encore2; mais il n'est rien moins que libéral, et l'idée de la chute est la négation absolue de l'idée de progrès, comme l'idée de la grâce arbitraire est contradictoire à celle d'une justice rémunératrice.

Le clergé, je devrais dire plutôt les clergés de n'importe quelles églises, prétendent n'être point ennemis de la science. Ils la protégeraient même, à les en croire, pourvu qu'elle consentît à demeurer docilement dans les limites qu'ils lui tracent. C'est qu'il

1 Actes des Apôtres, ch. II, 44, 45, v. 1–11.

2 Math. v. Marc x, 25. Luc. I, 52, 53.

leur est fort ennuyeux d'avoir à recommencer leur travail exégétique chaque fois qu'un Galilée, un Newton ou un Cuvier vient tout à coup se jeter à la traverse de leurs interprétations. Ils sont instruits par l'expérience: car il n'est presque pas une conquête de l'esprit humain qui n'ait empiété sur leur domaine, pas une découverte qui n'ait battu en brèche leur système qu'à grand'peine chaque fois ils ont réparé, recrépi et rebadigeonné, comblant les brèches de paradoxes, et étayant de sophismes les pans lézardés. Rome avait parfaitement raison de livrer Galilée à l'inquisition; le système de Kopernic, une fois prouvé, changeait l'homme de place dans lc ciel, intellectuellement aussi bien que matériellement.

C'est donc en vain que M. Darwin, étonné de ces agressions, proteste que son système n'est en aucune facon contraire à l'idée divine, et s'appuie sur le témoignage d'un de ces théologiens exceptionnels qui osent sortir plus ou moins complétement de l'ornière orthodoxe. Il importe peu, en général, aux prêtres ou aux docteurs d'un culte ou d'une religion quelconque, il importe peu aux divers interprètes des différentes sectes christolâtres, qu'on croie à Dieu, si l'on n'y croit pas comme ils le veulent et comme ils le prêchent; et la preuve c'est qu'ils n'ont jamais pardonné à J.-J. Rousseau sa Confession du vicaire Savoyard. Or, il serait complétement inutile de dissimuler ici que la théorie de M. Darwin, bien que pouvant être très-religieuse, est néanmoins foncièrement et irrémédiablement hérétique. Elle est tout aussi bien

hérétique que les théories de Lyell qui ont supprimé le déluge universel; elle est tout aussi hérétique que la loi de gravitation universelle de Newton et le système de Kopernic qui interdisent aux étoiles de sedéranger de leur route dans l'espace pour guider les mages vers le berceau du Messie à contre-sens dumouvement du ciel, et qui ne laissent pas à Josué lepouvoir d'arrêter la terre plus que le soleil. Heureusement que les pouvoirs religieux ne disposent plus aussi aisément que par le passé des rigueurs de lamain séculière, et que je puis du moins faire ici cet aveu sans danger pour le savant auteur de l'Orginiedes espèces.

Mais s'ils n'ont plus la force, leurs moyens d'attaque sont autres. Ils essaient de toutes les armes à leur disposition. L'on raconte que la Société pour l'avancement des sciences étant réunie à Oxford, l'évêque de cette ville, dont le zèle orthodoxe est bien connu, a défaut d'arguments sérieux voulut recourir au ridicule contre la théorie de la transformation des espèces. Il s'attaquait surtout à l'une de ses conséquences, c'est-à-dire à l'idée que l'humanité pût descendre de quelque quadrumane, et s'évertuait contre cette thèse avec une verve railleuse, peut-être fort spirituelle, éloquente même, mais à coup sûr peu charitable. Aussi s'attira-t-il de la part du professeur Huxley une réponse qu'il n'avait que trop méritée et que je crois pouvoir rendre en ces termes. « Milord, aurait dit le savant naturaliste, si j'avais à choisir mon père entre un singe quelcouque, et un homme

capable d'employer son grand savoir et son éloquence facile à railler ceux qui consacrent leur vie aux progrès de la vérité, je préférerais être le fils de l'humble singe. »

M. Darwin lui-même n'a pourtant rien d'agressif dans son argumentation. Que les évêques auglicans ou autres s'occupent de leur diocèse comme il s'occupe du sien; qu'ils étudient les besoins physiques et moraux de leurs ouailles avec la patience attentive qu'il déploie dans sa recherche persévérante des lois de la vie; qu'ils aient de la vérité de leur dogme le soin religieux qu'il met à s'assurer de la vérité des principes qu'il énonce, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.

Je tenais a bien expliquer ici le pourquoi de la vive opposition et des critiques malveillantes dont le livre de M. Darwin a été l'objet lors de son apparition en Angleterre et en Allemagne, où le savant paléontologiste Bronn s'est hâté d'en publier une traduction C'est une sorte de charivari sacerdotal dont la Foi et ses apôtres ne manquent pas de régaler la raison et ses disciples, chaque fois qu'ils tentent quelque rebellion, et font preuve de quelque indépendance. C'est donc aux disciples de la Raison et aux amis de la science qu'il appartient de défendre l'une et l'autre, de répondre aux attaques d'un passé qui lutte pour se survivre à lui-même, et de relever le gant qu'il leur jette. Tel est le motif qui m'a fait entreprendre cette longue préface. Je prie le lecteur d'avoir patience pour la lire jusqu'à la fin.

Du reste le christianisme orthodoxe n'est pas la seule doctrine théologo-cosmogonique qui soit en opposition avec la théorie de M. Darwin. Beaucoup de systèmes philosophiques construits en France et en Allemagne, trop souvent au mépris de la réalité des faits, sont de même en désaccord avec l'idée d'une transformation lente des formes spécifiques.

Descartes, par exemple, en creusant un abîme entre l'homme et les animaux, qu'ils ne regardait que comme des machines sans liberté, nie ainsi implicitement le principe sur lequel repose la théorie du savant naturaliste anglais. Car, selon M. Darwin, c'est le libre usage que chaque individu fait de ses facultés vitales ou mentales dans sa lutte constante contre la nécessité et ses lois, qui détermine la métamorphose lentement progressive des espèces, et qui successivement aurait produit des formes de plus en plus compliquées et plus parfaites, et enfin l'homme, dernier terme de la série. Le spinozisme, bien que plus conséquent, parce qu'il regarde l'homme lui - même comme un automate sans liberté, absorbe aussi trop complétement l'individu dans son grand tout pour lui permettre un développement qui, en soi, n'a rien de fatal, rien d'absolument nécessaire. Kant et ses disciples sont moins hostiles à l'évolution progressive des iudividus, seules réalités qu'ils reconnaissent comme prouvées, en tant du moins que volontés agissantes. La réalité objective des catégories simples et abstraites, mise endoute, sinon formellement niée, entraîne la négation ou le doute au sujet

de ces catégories composées et concrètes qu'on appelle les espèces. Le moi hérite donc dans l'idéalisme subjectif de la part de réalité que perd lc tout: c'est tomber d'un extrême dans l'autre. Mais si par hasard le tout ne se composait que d'un nombre infini de moi, sujets pour chacun d'eux, objets, les uns pour les autres, et se limitant les uns les autres, les deux systèmes se trouveraient également vrais et en même temps réconciliés. Cette doctrine du moi, créateur du tout, que Fichte a élevée à sa plus haute puissance, dans son système si puissamment individualiste, serait donc la plus favorable de toutes à la théorie de l'évolution progressive des espèces par le libre développemeut des individus, bien que ce penseur, plus original et plus ardent que profond, n'ait pas daigné étendre son principe jusqu'aux êtres organisés. La philosophie de l'identité de Schelling n'est point hostile par son point de départ à l'idée d'une évolution librement progressive des êtres; mais ses développements sur l'action de la polarité dans la nature et beaucoup d'autresanalogies aventureuses, ne peuvent plus être considérées aujourd'hui que comme le roman d'une imagination brillante. Enfin si l'école de Hegel, dans sa philosophie de l'histoire et de la nature, adopte le principe du progrès indéfini des êtres simples aux êtres composés plus parfaits; elle, se contredit ellemême en ressuscitant les idées platoniciennes qui, sous le nom plus abstrait de notions, ne sont bien que de véritables types spécifiques immobiles sinon incréés. Et si la série totale des notions hégeliennes

b

est progressive, si à l'aide d'un nouveau système logique on peut suivre leur évolution de plus en plus synthétique, on ne sait pas bien par quel moyen pratique ces notions idéales passent de l'une à l'autre pour se réaliser successivement. De sorte que le système se perd si bien dans les nuages de l'abstraction et des généralisations métaphysiques, qu'il nous enlève de terre et nous fait perdre de vue la réalité concrète et vivante qui n'existera jamais que dans le particulier et l'individuel.

En somme, la théorie de M. Darwin aura peu de faveur auprès des spéculateurs à priori d'outre-Rhin, du moins auprès de ceux qui se rattachent encore au grand mouvement philosophiqne de la première moitié du siècle. Mais en revanche elle trouvera de l'écho dans la savante école des naturalistes observateurs et parmi les physiologistes partisans de l'épigénèse. Elle aura l'appui de toute cette science expérimentale allemande qui compte aujourd'hui tant d'hommes d'un savoir éminent. Bien loin de dire comme Hegel: Tant pis pour lesfaits! ces philosophes de la nature les interrogent au contraire avec une conscience scrupuleuse, et se rattachant par là à l'école empirique, née en Angleterre avec Locke et continuée en France par Condillac et tous les encyclopédistes, ils les regardent comme la règle la plus infaillible de toute vérité et le point de départ de toute spéculation rationnelle, l'entendement n'étant pour eux qu'un sens de plus pour mieux observer et pour comprendre.

Il est inutile de dire que presque tous les adversai-

res de la théorie de M. Darwin n'ont fait que répéter les arguments dont on a tant usé et mésusé contre la théorie aventureuse mais hardie de Lamarck, qui avait déjà donné lieu aux mêmes déchaînements, mais avec de moins puissants moyens de défense. On le voit, c'est une théorie qui, à tous égards, continue la tradition du grand mouvement philosophique du dix-huitième siècle trop décrié de nos jours. Il est impossible qu'elle ne remette pas en mémoire ces paroles de Diderot: « Si la foi ne nous apprenait pas que les animaux sont sortis des mains du Créateur tels que nous les voyons, et s'il était permis d'avoir la moindre certitude sur leur commencement et leur fin, le philosophe, abandonné à ses conjectures, ne pourrait-il pas soupçonner que l'animal avait de toute éternité ses éléments particuliers épars et confondus dans la masse de la matière; qu'il est arriveé à ces éléments de se réunir, parce qu'il était possible que cela se fit; que l'embryon formé de ces éléments à passé par une infinité d'organisations et de développements; et qu'il a eu par succession du mouvement, de la sensibilité, des idées, de la réflexion, de la conscience, des sentiments, des passions, des signes, des gestes, des sons articulés, un langage, des lois, des sciences et des arts. »

Il faut donc s'attendre à ce qu'une telle théorie ait fortement à lutter contre le spiritualisme éclectique et sentimental que depuis soixante ans recoud les uns aux autres les vieux lambeaux du doctrinarisme cartésien, scolastique et classique, comme si

c'était dans le passé que l'avenir dût aller chercher la règle de sa pensée. Du reste, le spiritualisme n'a été lui-même qu'une réaction utile contre les exagérations ignorantes d'un principe juste en soi, mais incomplétement exprimé et mal compris. Cette réaction, c'est Mme de Staël qui l'a commencée. Il serait temps aujourd'hui d'arrêter ce flot devenu à son tour trop envahissant, et de donner l'impulsion au courant en sens contraire. Le livre de M. Darwin y aidera puissamment, car nous sommes dans un temps où l'on demande à chaque système de fournir ses preuves, et les preuves de la théorie de M. Darwin sont inscrites partout dans la nature.

Il est évident que beaucoup des adversaries de M. Darwin ne l'ont pas lu, etque la plupart des revewers anglais ou français qui en ont parlé ont été volontairement ou inconsciemment les échos de préjugés sans fondement, ou les organes d'une opposition intéressée et systématique. Trop souvent nos aristarques modernes ne lisent que la table des livres qu'ils jugent du haut de leur tribunal périodique, A grand'peine parcourent-ils un ou deux chapitres ou même une ou deux pages pour juger le style, et si le style par hasard n'est pas attrayant, le fond de l'ouvrage est déjà bien prés d'être condamné. Ils ont une excuse, il est vrai: ils ont tant à lire! et avant d'en arriver à ne plus lire, ils ont tant lu de gros volumes où sous une pluie de mots ne se trouvait pas une seule idée vraie, nouvelle et féconde! mais lorsque par hasard un bon livre

leur tombe sous la main, il risque de payer pour les autres. M. Darwin a peut-être eu un tort: sa table des sommaires ne dévoile que très-imparfaitement l'ensemble de son système; ce n'est point, comme il le faudrait, une analyse de l'ouvrage, mais seulement une série d'étiquettes qui n'ont de valeur que pour ceux qui le connaissent déjà. Les lois principales qu'il élucide si clairement, sont désignées par des termes nouveaux, littéralement intraduisibles en bon français de revue. Son premier chapitre ne parle que des éleveurs et de leurs produits, choses auxquelles d'élégants écrivains, et même d'honorables savants ne daignent prendre aucun intérêt; ils préfèrent étudier la nature sur quelque spécimen étiolé des tropiques, vivant sous nos climats en serre ou en cage, plutôt que des'abaisser à aller surprendre ses secrets parmi les vaches et les moutons, qui se multiplient humblement parmi nous. Enfin l'introduction de l'ouvrage est elle-même peu explicite. Au lieu d'une de ces pompeuses préfaces pour lesquelles les auteurs tiennent en réserve ce qu'ils ont de meilleur et de plus personnel, M. Darwin fait simplement précéder son livre d'une esquisse historique où il s'efforce de démontrer qu'il n'a rien trouvé de nouveau, et que depuis cinquante ans beaucoup d'autres ont dit ce qu'il répète, mais il est vrai en négligeant de le prouver aussi bien. Dans un siècle un peu charlatan c'est avoir trop peu de politique, mais sauraiton l'en blàmer? La presse périodique en Angleterre et surtout en France, brille souvent plutôt par le

b.

bien dire que par le penser juste, il en faut bien convenir. Je ne chercherai point d'excuse à nos voisins, qu'ils en trouvent eux-mêmes; quant à nous qui sommes toujours au moment de recevoir l'invitation de nous taire, quand nous avons dit trop franchement ce que nous pensons, il se peut que cette discipline un peu militaire ou un peu monacale imposée à notre esprit, en entrave les développements. Pourtant nous ne saurions nous empêcher de reconnaître que nos autres voisins les Allemands ont à demi-raison quand ils disent que notre joumalisme pourrait être un peu plus savant, un peu plus spécial avant de se permettre de condamner sans appel des livres qui traitent exclusivement de science et surtout d'une des particularités de la science.

Il est au moins étonnant, par exemple, de voir mêler la théorie de M. Darwin sur l'Origine des Espèces, à la question des générations spontanées, surtout lorsque ce sont des professeurs, des savants en titre qui se rendent coupables d'une pareille méprise. C'est à se demander si de tels critiques ont eu entre les mains l'ouvrage dont ils parlent, ou plutôt s'ils ne l'ont pas jugé sur ouï-dire d'après le seul bruit qu'en ont fait les orthodoxes scandalisés, un évêque d'Oxford en tête. Mais il faut dire que M. Charles Darwin n'a pas seulement à lutter contre la passion religieuse, contre la presse ultramontaine ou puritaine, son organe, et contre les dédains ridicules de l'ignorance et des préjugés, il a encore contre lui la routine scientifique elle-même. Le système de M. Darwin est con-

traire à la tradition dite classique parmi les naturalistes; car, dans la science aussi, il y a en ce moment une sorte d'orthodoxie, aussi jalouse et aussi peu endurante que l'orthodoxie religieuse. Elle prétend s'appuyer sur de grands noms, comme la religion s'appuie sur ses révélateurs infaillibles, et se réserver le privilége de commenter leurs opinions comme autant d'axiomes prouvés sans permettre d'en révoquer en doute la justesse absolue. C'est enfin une sorte de méthodisme scientifique non moins entêté de ses textes que le méthodisme protestant l'est des siens, et aussi dogmatique que le catholicisme romain appuyé de saint Augustin et des conciles. Ces sectaires de la nature tenant pour définitivement prouvé tout ce qu'ils croient, sont donc par cela même disposés à accuser M. Darwin ou tout autre novateur de ne s'appuyer que sur des hypothèses.

Nul pourtant n'est moins aventureux dans ses théories que M. Darwin. C'est exclusivement un savant et un observateur persévérant de la nature, qu'il connaît, non pas sous une seule de ses faces, mais sous plusieurs; et sa carrière d'observation est déjà assez longue pour que le plus grand nombre de ces critiques ne puissent lui opposer une égale connaissance directe des grandes lois de la vie qu'il a vues à l'œuvre sous les zones terrestresles plus éloignées. En 1839, il prit part, en qualité de naturaliste, au voyage de circumnavigation du Beagle. Dans cette mémorable expédition, il put recueillir d'innombrables faits sous toutes les latitudes et sous les climats les plus diffé-

rents. Humboldt dans son Cosmos renvoie plusieurs fois ses lecteurs à l'intéressante relation de ce voyage. Les observations de M. Darwin, consignées dans son journal, ainsi que les riches documents d'histoire naturelle qu'il a rapportés, ont fourni une abondante matière aux travaux de nombreux naturalistes parmi lesquels il suffit de nommer MM. Owen, Waterhouse, Gould, Bell, Henslow, White, Walker, Newman et Hooker. Enfin la science lui doit à lui-même des Observations géologiques sur les îles volcaniques1, et un important et sérieux travail sur la Structure et distribution des îles de Corail2. Peut être que dans ses remarques sur les aires d'affaissement et de soulèvement du fond de l'océan Pacifique, M. Darwin a préparé pour l'avenir la découverte des lois qui régissent le renouvellement des continents terrestres et la distribution des océans, c'est-à-dire une synthèse non moins importante que celle par laquelle il résume aujourd'hui les lois du renouvellement et de la transformation des formes organiques. Il faut encore joindre à ces travaux des Observations géologiques sur l'Amérique du Sud3. Enfin M. Charles Darwin n'est pas seulement un esprit synthétique, un observateur fécond en grandes inductions, il a pris aussi sa large part du travail de détail et d'analyse qui fait la sûreté, le progrès et la gloire de notre

1 Geological observations on volcanic Islands.

2 On the structure and distribution of coral reefs.

3 Geological observations on south America.

NOTA. — Ces trois ouvrages sont réunis en un volume.

science moderne, par une patiente Monographie des Cirripèdes1. M. Charles Darwin est un homme simple, droit et vrai. Ce n'est point un beau diseur, un disputeur d'école; c'est un amateur de la nature. S'il n'a peut-être pas les brillantes qualités d'un Cuvier, comme écrivain ou comme professeur, c'est du moins un digne héritier de la science profondément philosophique des deux Geoffroy Saint-Hilaire dont il lui était réservé de développer habilement les doctrines. C'est un de ces esprits patients qui consacrent toute une vie à poursuivre, non pas une idée un système subjectif créé des efforts de la pensée reployée sur elle-même, mais disons mieux, une loi de la nature aperçue et soupçonnée, prise sur le fait, et ensuite largement généralisée. C'est, comme je l'ai dit précédemment, un de ces ouvriers de la science qui taillent leur pierre avec un infatigable courage. Mais aussi ce sont de ces pierres un peu épaisses et un peu lourdes, sans beauté ou plutôt sans grâce apparente, qui sont exclusivement destinées à être enfouies à la base d'un immense édifice, comme ces colonnes massives dont les architectes du moyen âge décoraient les cryptes de leurs cathédrales gothiques: c'est de la vérité en moellons.

Qu'on ne cherche donc pas de l'agrément dans le livre de M. Darwin; il ne s'en soucie, il n'y songe pas. Qu'on y cherche de la science, des faits, des arguments solides et positifs, on les y trouvera; et de

1 Monography of the cirripedes, 2 vol. in-8.

plus on y trouvera de l'intérêt, si l'on aime les beautés simples, mais si variées. si harmonieuses de la nature et l'admirable prévoyance de ces lois. Le livre de M. Darwin est peut-être, de tous ceux que j'ai lus, celui qui fait le plus croire à Dieu, le seul qui réussisse à l'excuser d'avoir fait le monde tel qu'il est: c'est une éloquente théodicée en action, qui laisse loin derrière elle toutes celles des théologiens, et de ces philosophes rhéteurs que Voltaire, auquel tout était permis en fait de langue, appelait des cause-finaliers.

M. Ch. Darwin fait aimer la vérité, parce qu'on sent qu'il l'aime lui-même, qu'il la dit simplement, telle qu'il le pense, sans la parer. Il n'impose pas sa conviction, mais la communique et la prouve. Quand il est certain, il affirme; quand il suppose il le dit; quand il doute il l'avoue. Seulement lorsque les faits lui manquent à l'appui d'une idée qu'il reconnaît luimême pour hypothétique, il met dans la balance son expérience de la nature et sa bonne foi. Il dit: « Je suis convaincu, je crois, bien que je ne puisse encore prouver. » Sa prudence nuirait même quelquefois à la clarté de son exposition. Elle rend ses démonstrations plus diffuses et son style an peu lourd, surtout pour des lecteurs français accoutumés à voir leurs écrivains argumenter au pas de charge et conclure à la baïonnette. J'ai respecté autant que possible cette forme simple, mais ferme et franche. J'ai traduit aussi textuellement, plus textuellement parfois que le respect de la langue et le plaisir de l'oreille ne me l'eussent conseillé. Je crois qu'une traduction doit être un

portrait; et je n'estime pas les peintres qui flattent.

Au premier abord il semblerait que M. Darwin eût pris peu de soin pour relier et enchaîner ses idées. Il les présente chacune pour ce qu'elle vaut, à son rang, sous sa rubrique. On les dirait numérotées. C'est presque un dictionnaire méthodique. Mais peu après on s'aperçoit au contraire que ces idées forment une chaîne toujours continue de raisonnements serrés, précis, concluants. Comme il le dit au dernier chapitre, « ce volume n'est qu'une longue argumentation. » On y chercherait en vain de ces phrases à effet qui enflent le style de tant d'écrivains, comme certains pigeons enflent de vide leur jabot. Mais on y trouve toutes les raisons pour et contre sa théorie, opposées et balancées, avec le compte tout fait du reste ou de la différence. C'est un véritable calcul des probabilités qui n'est pas amusant, je le répète, mais qu'il est important d'étudier et de connaître; et c'est parce qu'il est important qu'il soit étudié et connu que je l'ai traduit, voyant qu'on tardait trop à remplir ce devoir envers la vraie science, voyant surtout combien ce livre était mal compris, mal jugé, sans doute parce qu'il n'était pas lu. Seulement, j'ai souvent regretté mon insuffisance pour une pareille tâche, qu'un savant plus spécial eût mieux remplie dans ses détails. Si j'ai voulu traduire ce livre, c'est que j'étais sûre d'en bien saisir l'ensemble, et d'en bien rendre l'esprit. J'ai surtout essayé de traduire la pensée de l'auteur, et j'espère l'avoir bien comprise, sinon toujours bien exprimée. Je crois d'ailleurs pouvoir récla-

mer une sorte de solidarité dans les doctrines de M. Darwin; car le même hiver où son ouvrage était publié à Londres, j'émettais de mon côté, bien que moins savamment et moins complétement, les mêmes idées sur la succession et l'évolution progressive des êtres vivants, dans un cours de Philosophie de la nature et de l'histoire, que je faisais à Lausanne et que j'ai répété partiellement en d'autres villes. Je dois dire que je rencontrai parmi les protestants suisses les mêmes oppositions que M. Darwin chez les protestants d'Angleterre, et que plusieurs de mes auditeurs bibliomanes crurent devoir m'adresser des lettres ou des dessins, pour la plupart anonymes et plus ou moins humoristiques, dont je ne veux point apprécier ici l'esprit ni la valeur au point de vue de l'art. Des catholiques eussent-ils fait mieux? Je ne trancherai pas la question.

Je me suis permis d'ajouter à mon texte quelques remarques personnelles sous forme de notes. Le plus souvent ce ne sont que des développements de la théorie, des détails qui l'appuient, quelquefois des vues d'ensemble qui la résument à grands traits et plus synthétiquement que les habitudes d'esprit des naturalistes contemporains, et de M. Darwin en particulier, ne les portent à le faire. Plusieurs certainement m'accuseront d'avoir dit des banalités biên connues parmi eux et presque populaires, qu'en effet je ne leur adresse pas, mais que j'ai insérées à l'adresse d'un public moins spécial, parmi lequel je voudrais voir se répandre ce livre plein d'en-

seignements. Enfin, beaucoup plus que M. Darwin, j'avoue mériter le reproche d'avoir osé beaucoup d'hypothèses. C'est que je crois qu'en attendant les théories, les hypothèses elles-mêmes ont leur utilité en ce qu'elles les préparent. Jamais un naturaliste n'entreprendra une série d'expériences ou d'observations analytiques, s'il n'est déjà sur la trace d'une loi, soupçonnée d'avance, dont il veut établir la vérité ou la fausseté. M. Darwin lui-même n'a pas fait autrement quand il a conçu la première idée de sa théorie; et elle n'a été pour lui qu'une hypothèse de mieux en mieux appuyée, pendant tout le temps qu'il a consacré aux patientes investigations qui devaient changer ses suppositions en certitude. Newton enfin eût-il entrepris d'établir par le calcul la loi de la gravitation universelle, s'il n'en avait conçu l'idée en voyant tomber une pomme?

J'avouerai même qu'à mon point de vue, et partant d'une disposition d'esprit plus spéculative qu'empirique, M. Darwin ne me semble pas même assez hardi. Est-ce par prudence qu'il ne va pas jusqu'au bout de son système, qu'il s'arrête au milieu de la chaîne de ses conséquences? Peut-être a-t-il habilement agi; car c'est seulement lorsque des esprits plus impatients, plus ardents, sinon plus logiques, ont formulé ces conséquences extrêmes, et touché à l'origine probable de notre espèce, question que l'auteur du système a tacitement réservée, que l'orage s'est déchaîné dans toute sa force contre le

c

maître et ses adeptes. C'est alors seulement que le monde puritain, scandalisé de ce qu'on osât supposer qu'il ne descendait pas en droite ligne de la cuisse de quelque Dieu, a jeté les hauls cris; et nos journaux ont répercuté ces rumeurs de femmes prudes ou de bourgeois blessés dans leurs prétentions: to belong to a good gentry. Ainsi que l'a dit M. Ed. Claparède, dans sa remarquable analyse de la théorie de M. Darwin, « c'est ici une affaire de sentiment; et autant vaut être un singe perfectionné qu'un Adam dégénéré1. »

Cependant, quelques-uns des critiques de M. Darwin ont un nom dans la science, et un nom bien mérité; mais qu'un homme renonce difficilement à une conviction de toute sa vie! Or, presque tous les savants contemporains se sont accoutumés à regarder les choses d'un point de vue complétement opposé à celui de l'auteur de l'Origine des espèces. M. Pictet, par exemple, le savant professeur genevois, dont les travaux en paléontologie sont classiques et presque populaires, pouvait-il, au premier choc d'une idée qu'il a toujours combattue, lui rendre les armes? C'est déjà beaucoup que sa critique, bienveillante et juste pour un adversaire, ne pouvant être affirmative, conclue au doute sans négation formelle2. « Il y a longtemps, dit-il, que nous n'avions rien lu

1 Sur l'origine des espèces, par M. Ed. Claparède, Revue germanique, octobre 1861.

2 Sur l'origine des espèces, par M. le Prof. Pictet. Archives des sciences, supplément à la Bibliothèqne universelle, 1860, t. VII.

de plus complet et de plus intéressant sur cette question difficile et controversée. Les faits y sont exposés avec clarté et d'une manière piquante, sous une forme nouvelle, et en quelque sorte dégagée de la routine ordinaire. Il est impossible que son étude ne fasse pas réfléchir et ne force pas à envisager certaines questions sous un jour nouveau, lors même que l'on n'accepterait pas toutes les conséquences théoriques dans lesquelles le savant auteur cherche à entraîner l'esprit de ses lecteurs. « Malgré ces réserves, on sent que c'est un adversaire bien près d'être réconcilié, un rebelle à demi-converti et désormais vacillant entre ses opinions anciennes et l'idée nouvelle. On devine enfin que ce sont les conséquences de la théorie plus que ses principes et son point de départ qui l'ont retenu. C'est qu'à Genève on ne plaisante pas sur les questions d'orthodoxie. C'est toujours la Rome calviniste, et l'excommunication y est toujours dans les mœurs si elle n'est plus dans les lois. On n'y brûle plus les hérétiques, mais on les traite en parias.

Il faut donc féliciter M. Claparède, également genevois, d'avoir osé, beaucoup plus franchement que M. Pictet, rendre une pleine justice à l'œuvre de M. Darwin dans une exposition lucide et complète de sa théorie, et d'avoir abordé catégoriquement le côté délicat de la question en comparant la nouvelle théorie à l'ancienne. « La théorie de la permanence des espèces et des créations successives a, dit-il, le désavantage d'invoquer une action mystérieuse; mais, en revanche, elle a le bonheur de ne point se

trouver en contradiction évidente avec la cosmogonie hébraïque, aujourd'hui généralement révérée dans le monde civilisé. La théorie de la transformation des espèces a, au contraire, l'avantage d'être plus en harmonie que sa rivale avec les procédés habituels de la nature; elle ne renferme pas, comme l'autre, l'élément que notre esprit se sent disposé à qualifier de prime-abord de surnaturel. En revanche, elle est peu canonique. »

On peut se demander alors comment une doctrine qui implique nécessairement une intervention surnaturelle a pu demeurer si longtemps établie dans la science, au point d'y régner sans rivale; on pourrait répondre que le surnaturel recule dans la science à mesure que le naturel y gagne du terrain, et que la somme d'action directe attribuée à Dieu a toujours été égale à celle de notre ignorance des vraies lois du monde. Cependant cette doctrine elle-même, et à défaut de toute autre meilleure, ne laissait pas de s'appuyer sur l'expérience quotidienne, qui semblait contraire à sa rivale; et sans les découvertes géologiques qui ont illustré notre siècle, il est supposable que jamais l'idée de la mutabilité des formes spécifiques n'eut triomphé de la croyance universelle à leur permanence. Ainsi que le dit encore M. Claparède, « si l'on pèse les avantages et les désavantages des deux théories, basées, du reste, toutes deux sur des hypothèses; il n'y a pas lieu de s'étonner de ce que partout, et dans tous les temps, on se soit rangé du côté de la première. »

« Supposez, en effet, qu'un homme impartial se

propose de les examiner de sang froid l'une et l'autre; je me charge de démontrer que, dans l'incertitude, il devra opter pour celle qui implique l'action périodique d'une force créatrice. Cet examinateur impartial ne pourra exiger de la théorie des créations successives la production d'un seul exemple de création. Cette théorie implique l'admission de longs espaces de temps pendant lesquels la force créatrice reste inactive, et ses partisans admettent que nous nous trouvons maintenant dans une de ces périodes de repos. En revanche, on a le droit d'exiger des preuves à l'appui de la transformation des espèces, puisque cette théorie admet que les espèces vont se modifiant sans cesse. Les deux théories sur l'origine des espèces sont donc placées dans des conditions très-différentes. L'une, celle des créations immédiates, est de nature telle qu'il n'est pas possible d'exiger d'elle une justification appuyée d'arguments positifs, mais cette incapacité même la met dans une situation très-forte et presque inattaquable. L'autre, celle de la transformation graduelle des espèces est au contraire obligée de répondre à tous ceux qui lui demandent de se légitimer. Or, quelque habile que soient ses défenseurs, leurs réponses incomplètes servent toujours de point de départ à des attaques nouvelles. Il n'est donc pas étonnant que notre examinateur impartial, les oreilles remplies d'objections contre la théorie de la transformation graduelle des espèces, se tourne de préférence vers la théorie des créations successives. En effet, cette dernière a l'avantage de ne pouvoir être attaquée

parce qu'elle ne peut guère être défendue. » Ce qui revient à dire qu'il faudrait considérer la théorie descréations successives comme prouvée, justement parce qu'elle est improuvable, ce qui laisse à désirer au point de vue logique; et si d'autre côté la théorie contraire pouvait présenter en sa faveur les moindres preuves, il serait tout à fait absurde de s'arrêter encore un seul moment à l'autre, et c'est là cependant ce que font beaucoup de savants.

L'idée de la parenté de tous les êtres vivants naît et se présente d'elle-même à la première inspection de leur groupement général et de la chaîne si continue de leurs affinités. Comment ceux qui trouvent hypothétique la théorie de leur transformation graduelle, prétendent-ils donc expliquer leur origine indépendante, ou leur création, comme ils disent emphatiquement, sans recourir à des suppositions bien autrement gratuites? Évidemment les mêmes formes organiques n'ont pas toujours existé; elles apparaissent et disparaissent dans la succession des âges. Des savants si prudents à croire et si réservés à affirmer, aiment-ils mieux penser qu'à l'ordre divin, le prototype de chaque espèce nouvellement créée sort de terre à la façon de ces rats que, selon Diodore, les anciens prêtres d'Égypte disaient nés du limon du Nil, et qui, déjà de chair et d'os par la partie antérieure de leur corps, participaient encore, par la partie postérieure, de la nature de ce limon dont ils n'étaient qu'à demi-sortis. D'après la théorie, défendue par Alcide d'Orbigny, du renouvellement inté-

gral de toutes les populations terrestres à chaque époque géologique, alors supposée séparée de celle qui la suit et de celle qui la précède par autant de cataclysmes généraux, se figure-t-on voir surgir périodiquement du sol encore humide toute une création nouvelle! se représente-t-on des bœufs et des moutons poussant leurs cornes hors du sol en même temps que des éléphants montrent leur trompe et des lions leur crinière; des oiseaux éclosant d'œufs qui n'ont été ni pondus, ni couvés, et prenant leur vol sans avoir ni père ni mère pour les nourrir; des palmiers et des chênes sortant de terre avec leurs branches reployées pour les ouvrir ensuite au soleil comme des parapluies; et finalement Dieu descendant personnellement du ciel pour façonner l'homme comme un mauvais ouvrier qui, ayant manqué son œuvre, en est réduit à se repentir de l'avoir faite!

Qu'on me pardonne la raillerie; un évêque d'Oxford m'en a donné l'exemple. Qu'on me permette aussi de dire plus sérieusement à tous les évêques possibles, et à leurs ouailles ou ayant cause, que c'est rapetisserl'idée de Dieu que d'en faire un magicien des Mille et une Nuits. Que dans l'intérêt de l'art un directeur d'opéra se permette les changements à vue, rien de mieux, on saura faire la part de la fiction et de l'adresse; mais la nature a d'autres voies: elle est plus réformatrice et moins révolutionnaire. Enfin, des hommes qui admettent comme possibles de pareilles fantasmagories, n'ont aucun droit de condamner comme hypothétiques des généralisations qui reposent sur des

faits prouvés, patents, usuels, quotidiens, c'est-à-dire sur une simple extension de l'expérience. Toute induction, même la plus rigoureuse, pourrait à ce point de vue être considérée comme hypothétique: ce n'est jamais en réalité que le résultat d'un calcul des probabilités, où un certain nombre de chances étant d'un côté, il y a zéro chance de l'autre. Or, on a vu des animaux et des plantes varier et se reproduire en perpétuant leurs modifications acquises. Nul n'en a vu jaillir, surgir, apparaître. Nul n'en a vu créer. La vieille théorie de Lamarck, telle qu'il l'a exposée à la fin du siècle dernier, telle qu'elle était conçue en germe par Diderot dans une de ces intuitions rapides dont son esprit était si fécond, telle surtout qu'elle est devenue avec les deux Geoffroy Saint-Hilaire, était donc déjà à tous égards préférable à la théorie des créations indépendantes. Avec les développements que lui a donnés M. Darwin, elle peut désormais être considérée comme établie et inattaquable dans son ensemble, laissant la porte ouverte aux rectifications de détail que l'avenir pourra et devra même certainement y apporter. On aurait à opposer à la théorie de transformation lente un seul fait prouvé de création, qu'elle deviendrait seulement douteuse, quant à l'universalité de ses applications; mais il ne serait pas encore prouvé pour cela que les deux modes de formation n'agissent pas simultanément ou alternativement dans le renouvellement des formes vivantes.

Du reste, à la théorie des créations successives,

poussée à l'extrême par Alcide d'Orbigny, M. Pictet a proposé depuis déjà quelques années de substituer le terme plus adouci et moins accentué d'apparitions successives, laissant en dehors toute hypothèse sur la cause, l'agent ou le mode de ces apparitions. C'était déjà faire un grand pas. Cependant M. Pictet tient essentiellement à ce qu'en outre de la force organisatrice, régulière et constante, en vertu de laquelle les générations des êtres vivants se succèdent, il existe encore une force créatrice se manifestant avec intermittence. Il ne se refuse pas même à croire que cette force créatrice puisse agir au moyen de générations irrégulières ou équivoques. Mais au fond, M. Darwin ne dit pas autre chose, car nulle part il n'affirme que les espèces varient constamment. Il croit au contraire que la variabilité ne se manifeste qu'avec intermittence, qu'elle est une rare exception dans la vie des races, et que l'invariabilité est au contraire la règle très-générale. Quantauxautres objections que M. Pictet a résumées dans sa critique, M. Darwin les refute suffisamment dans sa troisième édition.

Si j'ai cru devoir mentionner ici l'analyse impartiale de M. Claparède, et la critique sérieuse et bienveillante de M. Pictet, je passerai sous silence tous les jugements plus ou moins passionnés ou les condamnations plus ou moins ridicules qui ont été publiées sur la question. Les noms de leurs auteurs ne peuvent que gagner à n'être point connus. Il est parmi les savants des esprits dictionnaires qui, après avoir regardé la nature toute leur vie, observé et comparé

c.

des milliers d'êtres, sont arrivés à les classer tous sous un nom, pour lequel le plus souvent ils ne sont pas même d'accord entre eux, mais qui ne sauraient jamais s'élever à la moindre vue synthétique. Ils ont une multitude de notions de détail juxtaposées dans la mémoire sans aucune activité inductive pour les rassembler en un corps de généralisations, de principes ou de lois. Si l'imagination des anciens allait trop vite dans ses vastes hypothèses, affirmées avec l'assurance et même la présomption toujours un peu mystique qui distingue les inspirés, et qui fait leur force de persuasion et leur puissance d'entraînement comme aussi leur faiblesse de démonstration dialectique, de notre temps les choses ont tant changé qu'il faudrait se plaindre de l'excès contraire. On a si peur de supposer qu'on n'ose même plus légitimement induire. Depuis que la philosophie allemande est venue jeter le trouble dans notre vieille logique qui ne laissait pas de moyen terme entre le oui et le non, et pour laquelle toute négation même était l'affirmation d'une proposition contraire, nous nous égarons à plaisir dans les constructions triples par thèse, antithèse et synthèse, et avec tout cela, nous n'osons plus faire sortir d'une idée, par voie de déduction tout simplement, ce qu'elle contient en principe. J'en demande bien pardon à mon siècle, mais s'il continue, j'ai peur qu'on ne l'appelle dans l'histoire le siècle des timides, pour ne pas dire plus, relativement surtout aux fécondes et laborieuses générations quiont immédiatement précédé la nòtre.

Je ne veux pas me permettre de sortir ici du champ de l'histoire naturelle, mais j'y trouverai l'exemple de M. Boucher de Perthes qui a dû lutter pendant dix ans pour persuader à la plupart de nos savants qu'il avait réellement découvert des traces de l'existence humaine dans les couches diluviennes du nord-ouest de la France. Il a fallu que les haches de silex de nos barbares ancêtres, contemporains des mastodontes, vinssent se montrer aux portes de Paris et jusqu'à Paris même, avant que nos sceptiques fussent convaincus. Ils avaient adopté, sur la foi de Cuvier, l'idée que l'homme n'avait pas été contemporain de ce qu'on appelait alors les grandes vagues diluviennes, et ils prétendaient n'en pas démordre. Désiraient-ils être en cela aussiagréables que possible à nosdocteurs en théologie, qui ne peuvent absolument étendre leurs calculs chronologiques jusqu'aux centaines de milliers d'années que la géologie reconnaît maintenant à l'existence de notre espèce, bien qu'ils leur aient déjà donné une élasticité variable entre trois et six mille ans?

Les mêmes raisons s'opposent à l'admission des idées de M. Darwin, mais il en est encore une autre pour qu'elles soient repoussées: c'est que les intérêts des collectionneurs et conservateurs de la nature sous vitrines, se trouvent froissés. Ne serait-il pas fâcheux pour eux d'avoir fait presque inutilement tout ce patient travail de classification systématique et de détermination ou définition par le genre et la différence, aurait dit Aristote? Comment les amener à reconnaître que toute classification n'a qu'une valeur

relative; qu'à tout instant des espèces qu'ils ont crues différentes, et qu'ils ont en conséquence baptisées de différents noms, pourront se trouver réunies et reliées par une série de variétés intermédiaires qui les forceront de n'en faire qu'une seule; et qu'enfin plus nous serons savants, mieux nous connaîtrons les êtres, mais sans pouvoir les nommer autrement que d'un nom individuel; de sorte que si nous les connaissions tous, il nous serait presque impossible de les étiqueter? Quelle douleur d'apprendre que l'œuvre de Dieu n'est pas coupée en petits morceaux séparés et distincts, comme ils l'avaient cru, mais qu'elle constitue un ensemble unique et immense, diversifié à l'infini! Ce sont cependant ceux-là qui parlent le plus haut du plan de la nature qu'ils confondent avec leur système de classification; et dans les craintes qu'ils expriment au sujet du désordre universel qui devrait résulter, selon eux, de la variabilité des formes organiques, se cache beaucoup de sollicitude pour leurs catalogues déclarés fautifs et surannés de par l'autorité inéluctable du fait. Et combien n'avonsnous pas de ces collectionneurs et classificateurs, pour un Geoffroy Saint-Hilaire ou un Cuvier? Le malheur veut que même ce dernier nom leur soit un appui. Il s'était séparé de son collègue sur cette question des espèces, ou plutôt son génie s'était arrêté là, comme il s'est arrêté aussi aux révolutions cataclystiques du globe. C'est que le génie de tout homme a certaines limites qu'il ne peut jamais dépasser; et il est besoin que de nouvelles générations

viennent reprendre, au point où les générations précédentes l'ont laissée, l'œuvre à jamais interminable de la connaissance.

De même que Charles Lyell dans ses éléments de géologie est venu renverser l'idée des cataclysmes, et leur substituer la théorie des causes actuelles des actions lentes, M. Charles Darwin, appliquant à son tour les mêmes principes au développement des races organisées ne fait que démontrer la vérité de l'axiome linnéen: Natura non facit saltum.

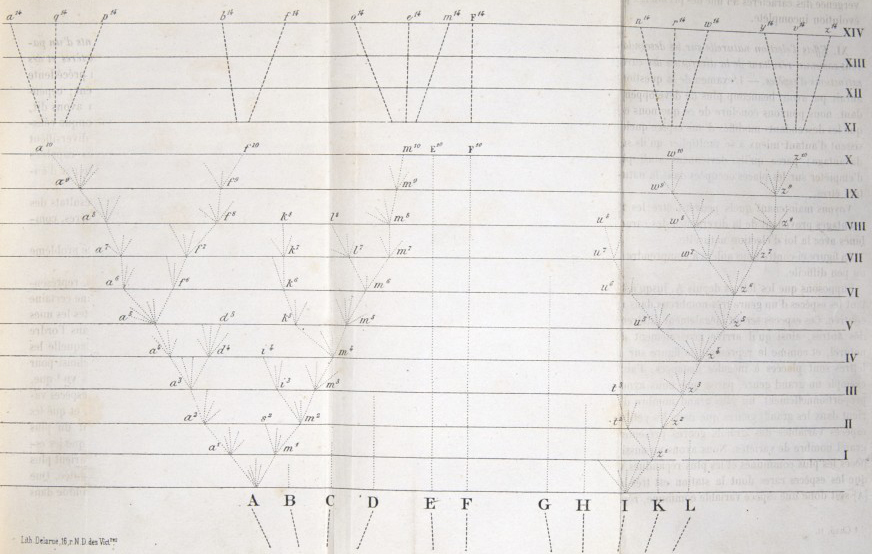

Selon lui, toutes les espèces vivantes ont leurs ancêtres directs chez des espèces fossiles antérieures, et ainsi, en remontant toujours, à travers les générations et les époques géologiques successives, la chaîne regressive des organismes de plus en plus imparfaits, il arrive à supposer seulement quelques types originaux, et même peut-être un seul, sorte d'organisme rudimentaire, sans doute intermédiaire entre le règne animal et le règne végétal. Cette forme prototype de toute organisation aurait pris naissance à cette époque, sans aucune analogie avec la nôtre, ni même avec toutes les époques géologiques connues, où notre planète encore brûlante venait à peine d'éteindre ses clartés incandescentes. Une succession considérable d'époques doit avoir séparé cette création primitive du temps où les premiers débris organiques ont pu se conserver dans le lit de mers tranquilles et refroidies. Ces organismes primitifs ont dû ne présenter d'abord qu'une organisation complétement cellulaire, lâche,

molle et rapidement destructible, et analogue enfin, seulement sous d'autres proportions peut-être, à la vésicule germinative qui, aujourd'hui, est encore le point de départ du développement embryonnaire de tout organisme.

Mais ce qu'il y a de vraiment nouveau et de plus personnel dans la théorie de M. Darwin, c'est que les espèces progressent généralement, mais non pas universellement, ni forcément. Celles qui ne progressent pas sont exposées à s'éteindre dans un temps plus ou moins long, sans que pourtant cette destruction soit d'une nécessité absolue. Elle n'est au contraire que de contingence générale, c'est-à-dire qu'elle dépend de causes multiples dont le concours se présente le plus souvent en un laps de temps donné, mais qui, en des cas plus rares, peut cependant ne pas se présenter. Or, ce caractère de contingence est parfaitement en harmonie avec le caractère relatif des lois qui gouvernent notre monde, où l'enchaînement des causes physiques et fatales et des libertés individuelles agit de telle façon que le résultat peut en être irrégulier et cependant demeure toujours dans les limites moyennes de l'ordre général.

Certain concours spécial des circonstances peut donc occasionner la décadence d'un type ou la dégénérescence d'une espèce, sans que pour cela elle disparaisse: il faut alors que la dégénérescence lui soit un avantage, c'est-à-dire qu'il y ait au-dessous d'elle une place vide dans la série organique des êtres vivants, tandis que les rangs trop serrés au-dessus d'elle

lui font une loi de périr ou de descendre. Cette doctrine s'accorde à merveille avec l'idée conçue par Lebnitz du meilleur des mondes possibles: les choses y sont en effet organisées de telle façon que la plus grande somme de vie est toujours au complet, et qu'à tout instant donné le maximum des existences individuelles est réalisé.

Les deux principes ou lois qui servent de fondement à toute la théorie de M. Darwin, c'est d'abord la concurrence vitale (struggle for life) que tous les êtres placés en un même lieu et sous les mêmes conditions de vie se font entre eux, pour subsister et pour prolonger chacun, non seulement leur vie individuelle, mais encore leur vie spécifique, c'est-à-dire pour multiplier leur race. Il résulte de cette lutte universelle une élection naturelle (natural selection) constante des races et des individus les mieux adaptés aux circonstances de temps et de lieu; de sorte que les êtres les plus parfaits, relativement à ces circonstances, l'emportent sur les êtres les moins parfaits qu'ils tendent à supplanter et à détruire, si ces derniers ne trouvent pas le moyen d'émigrer.

Ce système tranche par une solution mixte la question tant controversée, et insoluble dans les termes où elle a été posée jusqu'ici, de l'unité ou de la multiplicité des types originaux de toute espèce en général et de l'espèce humaine en particulier. Il n'y a plus guère maintenant à discuter s'il a suffi de la création d'un seul couple, ou s'il en a fallu plusieurs pour perpétuer une forme spécifique quel-

conque; car chaque espèce n'a même plus un commencement défini soit dans le temps, soit dans l'espace. C'est d'abord une variation légère et individuelle qui réapparaît ensuite en se transmettant par voie de génération à plusieurs individus, et qui s'accumule dans leur postérité par voie d'élection naturelle, si cette variation leur est avantageuse dans le combat de la vie. Cette première modification d'un organe s'ajoute aux modications également avantageuses survenues en d'autres organes chez d'autres individus de la même espèce. Cette race devient variété. Elle se fixe, si elle se trouve isolée, et devient de plus en plus distincte; mais elle se perd par l'adultération dans l'espèce-mère en l'améliorant légèrement si elle se mélange avec elle. Il faut donc qu'en ce cas il y ait émigration volontaire ou forcée de la race modifiée ou destruction locale de la souchemère. Or, mille circonstances peuvent amener l'un ou l'autre résultat, sans même recourir à des cataclysmes géologiques; car il suffit de la concurrence vitale pour que toute variété mieux adaptée aux conditions locales supplante l'espèce-mère dont elle dérive. A travers le long cours des siècles de siècles, cette variété à son tour donne naissance à d'autres par le même moyen, et de divergence en divergence les différences spécifiques deviennent de valeur générique. De sorte que les croisements entre ces variétés successives bientôt ne donnent plus, au lieu de métis féconds, que des hybrids de plus en plus stériles, jusqu'à ce que le croisement lui-même devienne impossible. Le livre de

M. Darwin n'est que l'analyse consciencieuse des moyens employés par la nature pour causer ces variations et des lois qui les régissent.

Ce ne sont done que les variétés détruites qui limitent les espèces vivantes, car aussi longtemps que de nombreuses variétés subsistent de manière à former une série sans lacune, elles restent généralement fécondes entre elles, soit que de récents croisements aient entretenu cette possibilité de reproduction, soit qu'étant de formation récente, la force d'atavisme encore puissante les sollicite à revenir au type ancestral. Mais lorsque cette série se scinde par la disparition de l'un de ses anneaux, il en résulte autant d'espèces distinctes, proche-alliées, mais capable seulement de produire entre elles des hybrides stériles. Ce sont de même les espèces éteintes qui séparent les genres actuels; c'est l'extinction des genres qui dessine les groupes; c'est la disparition de groupes entiers qui forme ces grands hiatus qui tranchent si fortement nos principales classes, et des classes complètes manquent entre nos embranchements.

Mais il ne faut jamais oublier que lorsque les groupes intermédiaires entre nos groupes, les genres intermédiaires entre nos genres, les espèces, liens généalogiques naturels et ancêtres de nos espèces, existaient, nos espèces, nos genres, nos groupes actuels n'existaient pas, ou n'existaient qu'en partie, et qu'ils étaient représentés par des formes toujours en quelque chose différentes, et moyennes entre les formes actuelles. Il en est de même, en remontant toujours,

jusqu'à la forme primitive, ou plutôt jusqu'au germe amorphe de toute organisation. Nous ne voyons donc aujourd'hui que des descendants collatéraux. Aucune espèce ne peut prétendre au titre de mère légitime, de souche inaltérée; car cette souche-mère n'existe certainement plus, au moins exactement identique à elle-même. Ce que nous voyons ce ne sont pas même des espèces-sœurs, mais des cousines et souvent à des degrés fort éloignés.

Ce qui donne le plus grand poids à la théorie de M. Darwin, c'est qu'elle nous présente à priori les faits tels qu'ils se sont passés et se passent encore chaque jour dans la nature, et qu'elle nous en explique les causes et l'enchaînement logique et naturel. Ainsi, la géologie nous montre effectivement certaines formes permanentes qui out traversé tous les âges géologiques en ne subissant que des changements de valeur spécifique, qui tantôt élevaient et tantôt abaissaient leur organisation en changeant leur structure, leur constitution, leurs instincts et leurs mœurs. D'autres types au contraire se sont perdus, d'autres ont seulement dégénéré; mais dans l'ordre général de l'apparition des types, il y a un progrès sensible et constant qui atteste l'existence d'une loi de développement.

Cette loi que M. Darwin a nommée l'élection naturelle, n'est autre que la loi de Malthus étendue au règne organique tout entier; et l'on voit encore ici un exemple de ces mutuels services que les sciences, en apparence les plus diverses dans leurs principes et leurs objets, peuvent se rendre les unes aux autres. En